藝術的精神,自古以來傳遞的就是愛。

METRA的藝術行旅

林暄涵

5/21/2016

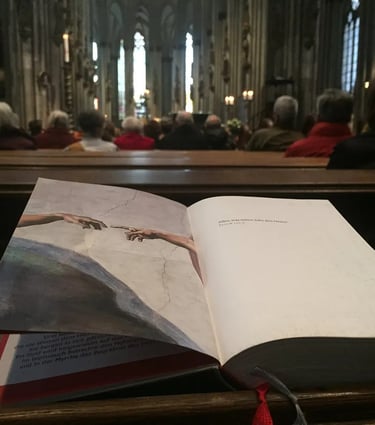

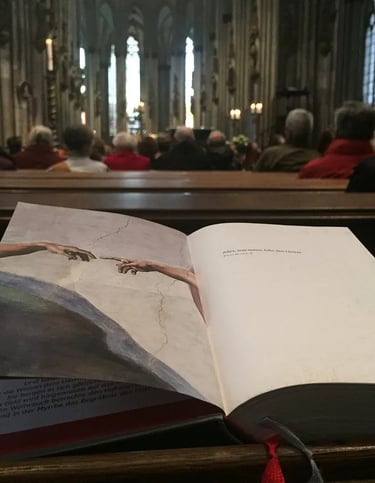

前幾年的某天傍晚,我去了科隆大教堂參與了彌撒儀式。整個過程,不懂德文的我只聽懂了「哈利路亞」和「阿門」,但這絲毫不影響這場宗教儀式對我的意義。當聖歌詠唱起時,聽著聽著我忽然流出了眼淚,所有的感觀被教堂內淼淼回繞的美妙聖音觸動起來。坐在我後面的一位德國婦女,有著好優美的歌聲,我雖不懂她的德文,但我感受到了她對天主的虔誠和信賴。這一個小時裡,我認識了天主教,我的心靈獲得了巨大的慰藉。我跟著排隊往前領取代表主耶穌基督聖體的面餅時,我的靈魂得以昇華並且充滿了感恩之心⋯⋯一切,就在這十三世紀的哥德式雄偉的建築中發生,我無法形容這種感受,這是一種很充實很平凡,但又很深沈的幸福。

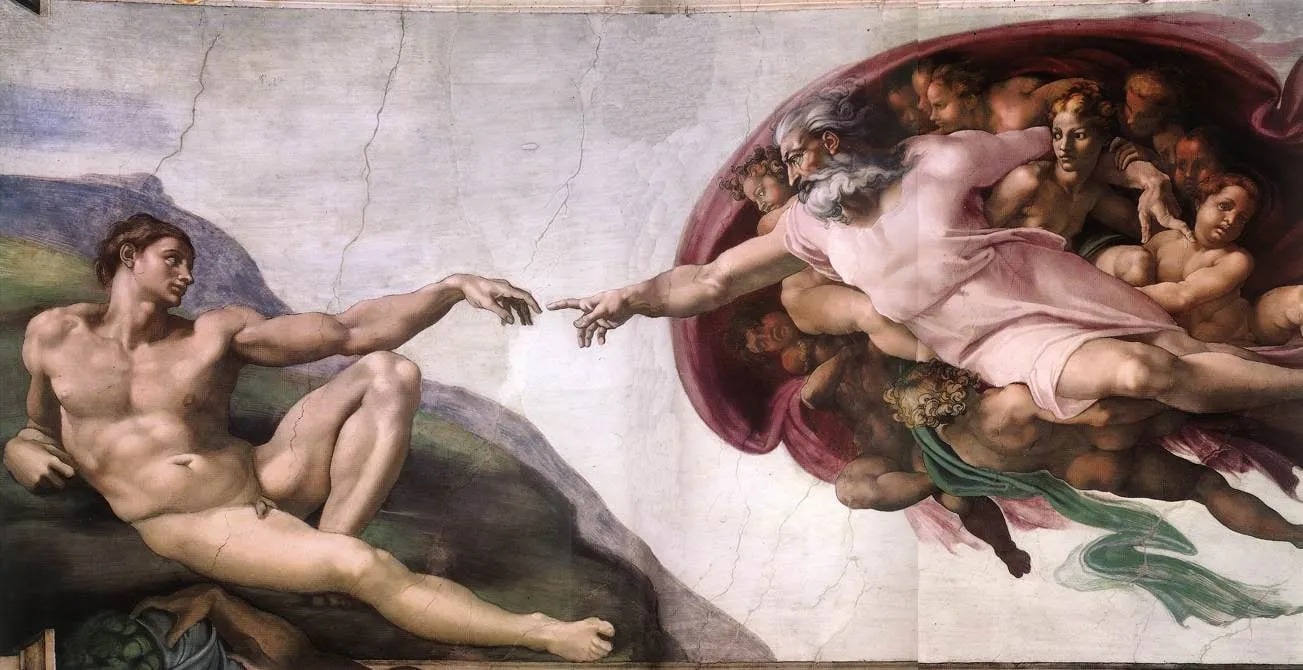

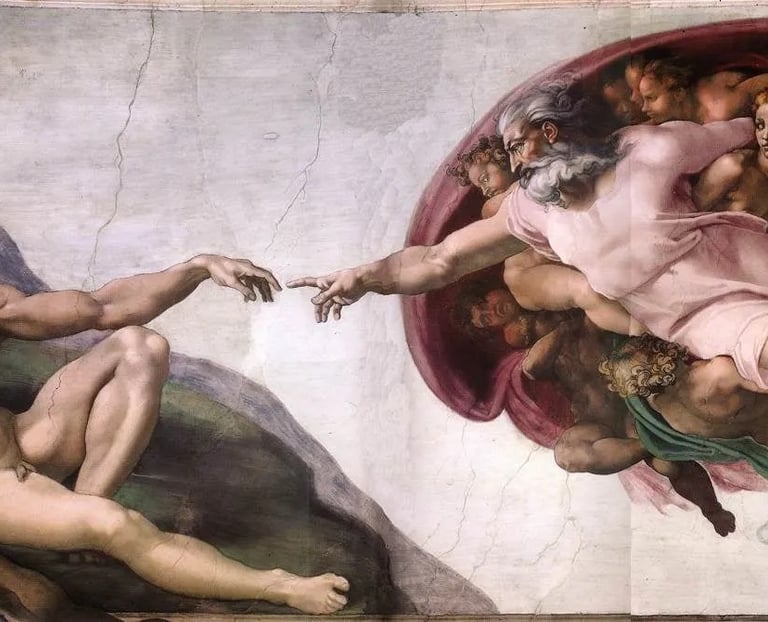

雖然不懂德文,但我也不自覺地學着眾人,借助一本感恩祭典來跟著朗讀吟唱。打開書名頁看到了兩隻相互指着的手,我記得這是米開朗基羅在梵蒂岡(Vatican)的西斯汀教堂所創作的那幅濕壁畫《創造亞當》(1510年)中的局部,描繪造物主正在給亞當送去靈魂和力量。梵蒂岡的西斯汀教堂,我目前去過三次,總是深深的被米開朗基羅的人物造型、力與美的展現所感動。他的溼壁畫有一種質樸的味道,在十六世紀同世代的義大利畫家作品中,我是特別有感覺的。因為他所描繪的人物,無論是耶穌基督、聖母,或其他聖經裡的人物等的造型,似乎都比較平民化,感覺很親切,沒有之前12–15世紀的宗教壁畫高高在上神格化的那種與現實生活的距離感。

話說回來,科隆大教堂(Kölner Dom,全名Hohe Domkirche St. Peter und Maria)有著很重要的地位,因為它是世界三大著名哥德式教堂之一,157米高的鐘樓,也使它成為德國境內第二高、世界第三高的教堂。1298年起建至今的哥德式建築,它的外型像雙刃般直通天庭,人們仰望着它聳立天際,不自覺會肅然起敬。無論是白天或夜晚,科隆大教堂都不斷地散放出它莊嚴的氣質。外觀石柱的雕刻精細,仔細端詳每一座雕像,很難不被它的生動細緻所迷惑。我特別被一尊類似聖母瑪利亞的雕像吸引,因為她那婉約的溫柔很迷人,同時另外一尊眼睛張得很大的男雕像,有著憂鬱並且嚴肅的眼神,令人生畏。

之後的某個夜晚,我在科隆街道散步時又晃到了科隆大教堂。天空依舊湛藍,夜幕捨不得低垂,但月亮迫不及待的登場了。在銀藍色的夜空及朦朧月暈的陪伴下,那一夜的教堂顯得格外溫柔,難以忘懷。

其實,教堂就是早期歐洲的美術館,因為從前的繪畫和雕塑藝術都是為宗教服務的,所以呢,踏入了教堂其實就是踏入了藝術的殿堂。在歐洲旅行,到處都看得到教堂,從列入文化遺產的著名大教堂,例如:義大利佛羅倫斯的百花大教堂、西班牙的塞爾維亞大教堂、英國倫敦的聖保羅大教堂等等,到一些當地數不清的小教堂,如果花點時間坐在裡頭感受歲月劃過後遺留下來的那一股散不掉的歷史軌跡的能量,然後鑽研一下牆壁掛著的畫作或濕壁畫、雕像等,研究一下建築的風格,聽聽優美的鐘聲,最後再深深呼吸一下教堂內有點寒冷的空氣⋯⋯那麼,你就入門了西洋藝術史的頭一課了。

2021/5/21 林暄涵 撰

我常常覺得很多人都會把藝術這件事特別的放大來看,或者很多做藝術的人也刻意把藝術塑造成一種讓人很有距離的事情,但我真的覺得藝術很簡單,就像參觀教堂一樣,進去看看,然後用心感受,那就是體驗到了藝術的真諦;因為藝術的精神,自古以來傳遞的就是愛。它的企圖其實是在那一股感化精神的力量,它希望感動人心,它期待給人送去希望,它冀望傳遞的是美的訊息⋯⋯