幸好藝術不用在乎那些框架-愛莉絲·妮勒

METRA的藝術行旅

林暄涵

5/21/2021

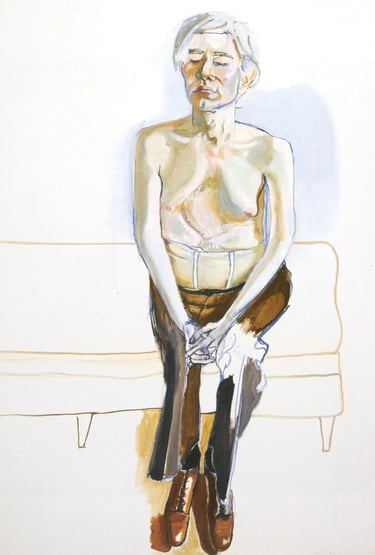

愛莉絲·妮勒 自畫像, 1983

最近,因為剛好在德國南部出差,所以還是順道去了一趟瑞士的巴塞爾藝術博覽會。這個藝博會對於藝術市場來說,是目前最能代表國際當代藝術市場趨勢的一場盛宴。在那裡可以看見現在最具市場性的藝術家作品,也可理解到國際藝術市場的發展。對我個人來說,我比較喜歡去美術館,反倒不是那麼喜歡參觀這類型的藝博會,因為經常看到的是許多市場流行的藝術品,但不見得是好的藝術品。我始終覺得藝術品的價格和價值,經常有很大的落差,尤其在當代藝術市場裡頭,藝術品和市場的關係總是讓我百思不解。

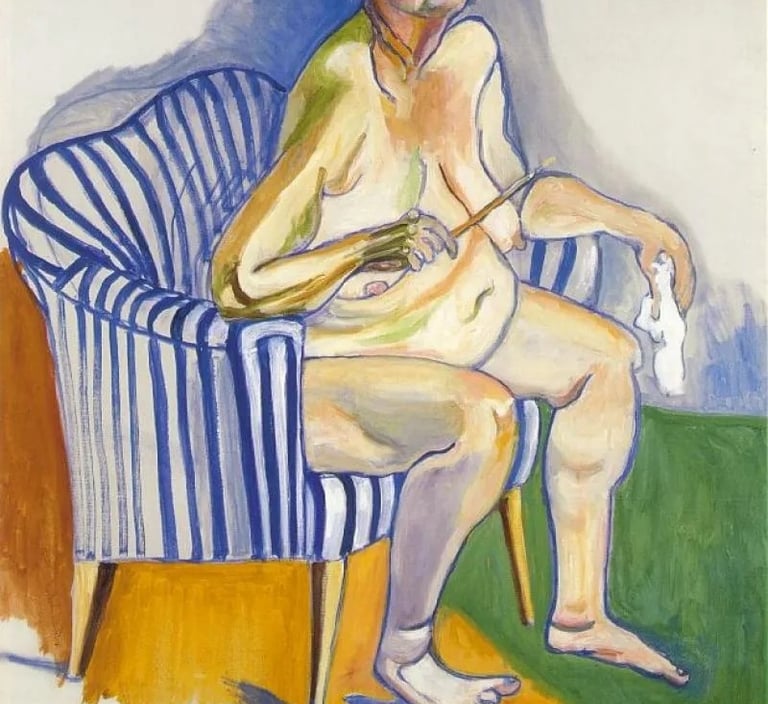

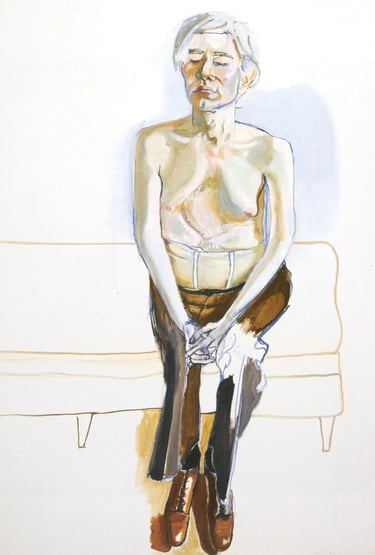

妮勒筆下的人物,大多是她周遭的朋友,以及藝術家和政治家等,她在1970年也曾為安迪·沃荷(Andy Warhol)畫了一幅肖像。這時期的她,除了注重形象的表現外,更重視的是人性的精神層面,而且她試圖用自己幽默詼諧的語彙來表現人物的內在。1983年,她為八十歲的自己畫了一幅裸體肖像畫,轟動一時。這是一幅極為率真的作品,很大膽可愛的向世界表達了自我,成功的詮釋出她那一個不受任何拘束和束縛的靈魂,還有她那面對自身肉體的衰老,卻絲毫不畏縮的態度,實在令人佩服。

她有一句名言:「我畫的跟大多數女人不同,不過幸好藝術不用在乎那些框架。」她的性格成就了她的藝術,也讓她的肖像畫除了表現出人物的內心世界外,也充分顯露了畫家的思想。此外,她那一顆年輕活潑的心靈也為她所有的作品創造了生動感。她的畫,看著看著很舒服,不會隨著時間而感到厭倦。我想,難怪她能夠在畫壇擁有一席之地,因為她的原作除了吸引人的目光,更有一股豪放的不羈,以及一種莫名的未知和趣味,吸引了觀者去思考去觀賞。

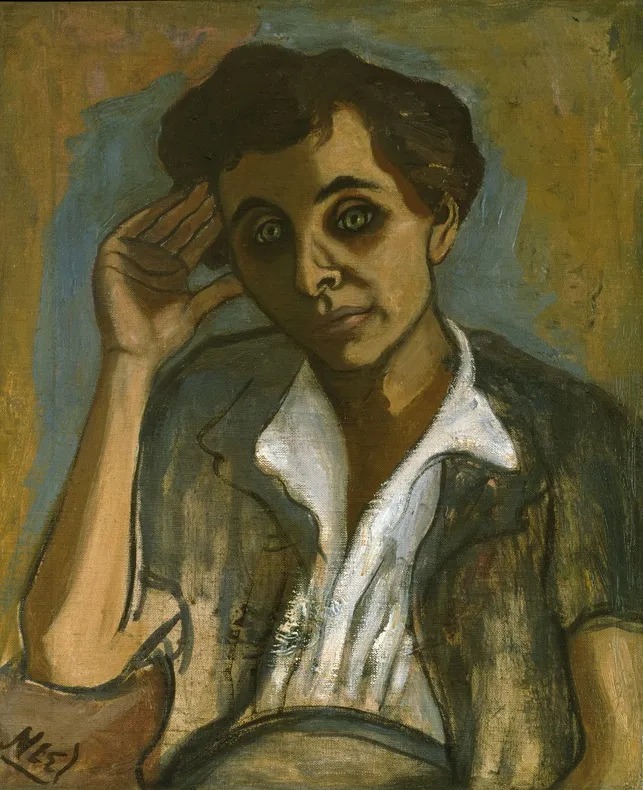

Sarah Shiller, 1952

Portrait of Andy Warhol, 1970

2021/5/21 林暄涵 撰

不過既然參觀了,照例還是會把大部分的參展畫廊看過一遍,然後喝兩杯酒吃吃三明治,和認識的朋友聊聊天。這一次感覺市場的氣氛沒有往年熱絡,也沒有覺得有特別很強烈吸引我的作品。李希特(Gerhard Richter)的幾張巨作擺在一塊大牆面上,看著倒真的很搶眼,而且也會被他的技法所吸引,但我個人對他的作品比較沒有感覺,雖然我非常認同他作為一個藝術家的許多創新和創造。在會場,我不經意被一張作品吸引,湊上前仔細看看發現是美國女畫家愛莉絲·妮勒(Alice Neel,1900–1984)1952年的作品<Sarah Shiller>。我想,這應該是這一次的巴塞爾展品中,最吸引我的一幅畫。

妮勒是美國二十世紀最重要的肖像畫家。據說她一生的遭遇很坎坷,曾經女兒夭折、婚姻失敗、生活窮困潦倒、甚至精神衰弱住院並一蹶不振。她一直到1960年代左右才重回紐約的藝術圈。在當時,美國的藝術家一味地往抽象畫靠攏,她卻鍾情於具象的表現手法。在展場時我不經意地,被那一雙琥珀綠的瞳孔吸引住。她那眼神似乎看著觀者,但又好像是看著別處,這雙眼睛點燃了我的好奇心,所以才站到畫前面看看。畫中女子輕鬆隨意的坐著,她看來自信從容,而且似乎有著一股狂妄不羈的性格隱藏在內心。背後的褐黃、藍色的幾個大色塊烘托出畫面的氣氛,產生了一種有點類似魔幻現實主義的感覺,色彩也有著濃厚的拉丁美洲味道。我想,這也許是因為她的前夫是古巴人,他們婚後曾經在哈瓦那住了幾年,所以受到了那邊的色彩及文化的影響吧。